実習生の学び

年明けからお遊戯会のDVD作製と仕出し弁当の実施にあたってバタバタしていて、ブログになかなか手がつかない状況でした。直近で起きたことを書いていかないとどんどん溜まってしまうので、実習生が2名来てくれたことについて少しお話します。

ここ数年、保育実習に対する見直しが業界的に図られるようになっていました。横浜市幼稚園協会の中でも保育実習に関する研修会が行われ、実習に対するhow-toを学ぶのではなく、近年の学生の傾向や新しい実習のあり方を学ばせてもらっていました。その中でまずは自園で始められることとして、勤務時間(実習時間)の短縮と、学生に一番負担になっている実習日誌の見直しを数年前から行っています。大事なことは「実習日誌を書くための保育実習ではなく、子どもの姿から学ぶ」ということです。

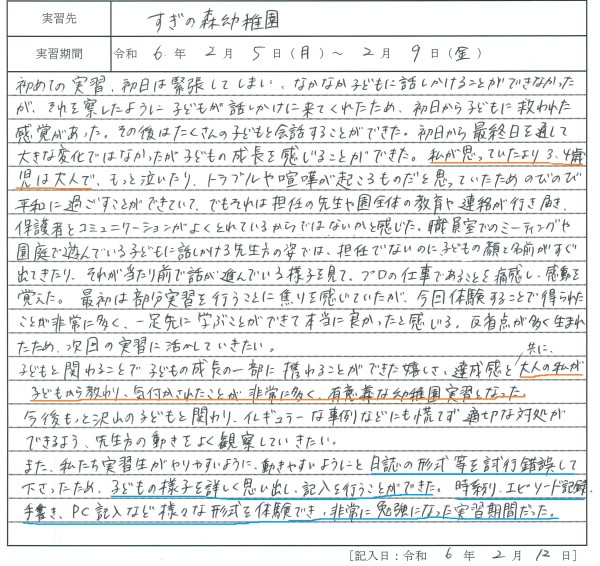

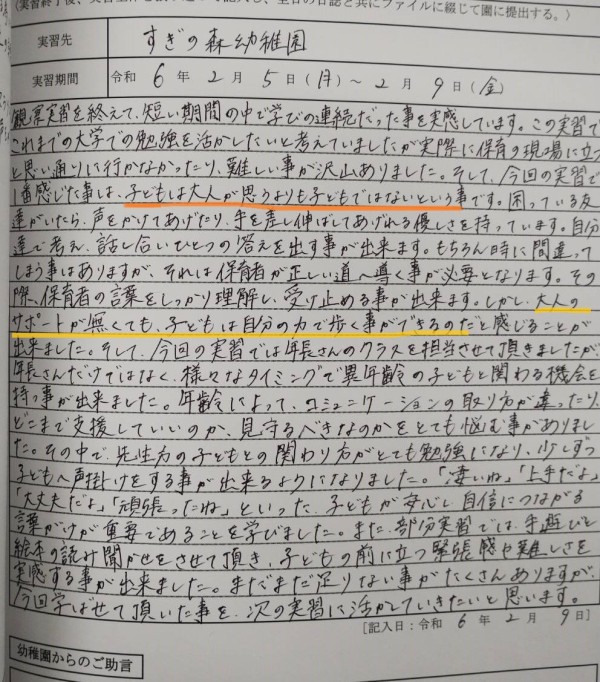

そんな見直しもあってか、実習を終えた学生のまとめにこんなことが書いてありました。

まずは、青い下線の部分。日誌の形式を試行錯誤したことで「子どもの様子を詳しく思い出し、記入を行うことができた」という結果が率直に嬉しく感じました。どうしても日誌を手書きで書くと時間がかかるため、選択肢としてPCでの記入を提案しました。

更に、嬉しいというか関心した言葉がオレンジ下線の部分。「子どもは、大人が思うよりも子どもではない」という気づきを二人の学生が感じてくれていました。これは、保育という枠組みを抜けた、大きな気づきだと思っています。

実は、見学説明会の中で私がお話している事と、学生の気づきは一緒です。

ついつい、私たち大人は良かれと思って子どもに何かをしてあげたくなってしまう。手を掛け過ぎてしまう。それが悪いことではないのですが、でも実は、子どもは子どもながらに気づいたり、感じたり、考えたり、解決しようとする力を持っています。ただ、子どもの意図しないところで相手を悲しませたり、危険が伴う場面もあったりするので、そういった時には保育者が「実はさ、」と援助をしています。

保育や子育て、ヒトの真理に近づくような気づきが実習で得られたことを大変嬉しく思っています。

何より嬉しいことは、学生(大人)が、「学べた」と感じることができる子どもたちが、当園にいてくれるということです。